他与苏联政府没有签署任何纸质合同,只有一封电报。

字眼上的意义不明,也模糊了版权许可的授权范围。

想要让交易合法,纸质合同必不可少。

而受此牵连的还有一位当时的富豪——麦克斯韦。

他从斯坦恩手中买下俄罗斯方块的版权,并构想出一副宏伟商业蓝图。

从电脑开始,再到电子游戏、街机游戏、桌游等所有的游戏。

麦克斯韦是英国响当当的大人物。

而且与苏联领导人私交甚好。

在克里姆林宫,他的名气早就广为人知。

如果按照这层关系,麦克斯韦拿下俄罗斯方块是迟早的事。

问题是,麦克斯韦不想给钱。

他始终坚持用百科全书和苏联做交换,迟迟不愿履约付款。

正是这股轻蔑的态度,逐渐为他在这场版权之争中蒙上阴影。

冷战格局下,商业版权的争斗逐渐升级,无形间上升至政治对抗。

一款简单的游戏背后,利益关系错综复杂,国家级别的监控与干扰,更是牵扯其中。

电影里也有诸多情节展现这种「对抗」。

比如亨克一来到苏联,就已经处在严密监视之中。

看似随便找的翻译,其实是情报机构KGB的一员。

再比如,苏联官员同时与三方交流版权。

还说自己是用西方资本主义的方式,玩了一出以牙还牙。

不过,当时的苏联已经处于分裂的前夕。

整个社会都弥漫着一股混乱、不安的气息。

那位一直给亨克设阻的KGB,就试图暗中受贿,为己牟利。

电影里甚至还出现了戈尔巴乔夫。

借他之口说出了当时苏联遭遇的政治难题。

尽管面前是「好友」麦克斯韦,但戈尔巴乔夫眼下显然无心干涉一款游戏的归属。

有一个支离破碎的国家等着他去操心。

然而,无论是杂乱的版权纠纷还是紧张的政治对抗,最为讽刺的一点是:

整个交易过程中,唯一没赚到钱的竟然是游戏的发明者。

不仅如此,帕基特诺夫还因为与外国人接触,而遭到监控。

从他的经历便可以看到,创新人才当时受到的桎梏。

整体来说,将一场版权之争拍成政治惊悚片,大部分观众是买账的。

良好的口碑,也说明了一切。

但,也不乏一些批评的声音。

主要集中在与真实历史的出入,被人质疑「夹带私货」。

「这部电影全是谎言!」

电影中,确实存在不少添油加醋的成分。

特别是KGB对于版权纷争的深度参与。

不过,这其实是很多电影中都存在的现象。

一部电影为了戏剧性而牺牲一定的真实度,显然是不可避免的。

如果单纯按照真实历史拍一部商战片,那结果必然是可想而知的无聊乏味。

要想使一部常规传记片变得有趣,就势必要加上特工、打斗追车等让人紧张的元素。

再配上精彩的剪辑和配乐,才能把一个故事讲得热血沸腾。

不过,鱼叔也不是在说这部电影很完美。

在找来相关纪录片看过后,还是不免为电影舍弃的部分真实情节而感到可惜。

版权之争的整体情节,其实与真实历史出入不大。

混乱的授权链、对电脑系统理解误差导致的合同问题、任天堂的险中求胜等等。

除了没有政府的过度干预,基本做到了还原史实。

相较于电影里着重渲染政治惊悚感,真实历史更有浓厚的商业沉浮意味。

就像最后的赢家任天堂,当时正处于困境,遭到了竞争对手雅达利的1亿美元巨额诉讼。

而在俄罗斯方块版权一战中的胜利,给了任天堂绝地反击的机会。

最终反手打败雅达利,不仅让自己的产品销量大增,更是间接导致雅达利的日渐衰落。

不过相比那些商业竞争、政治博弈之类,最让我挂念的是整个故事里最关键的两人——

亨克、帕基特诺夫。

两人初次见面,便一见如故。

虽然生于不同的国家,却像是一对知己,热情地交流着游戏的各种方式。

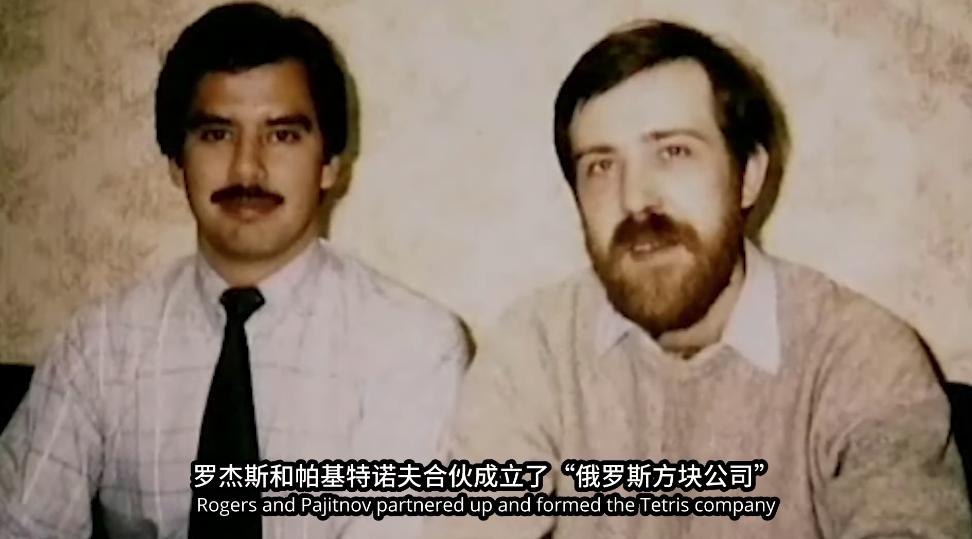

在苏联解体后,帕基特诺夫在亨克的帮助下移居美国。

之后不久,他终于收到了来自俄罗斯方块的第一笔版权费。

再到后来,两人共同成立了俄罗斯方块公司。

赢得的不仅是一款游戏的版权,更是深厚的友谊。

俄罗斯方块虽然只是一款游戏,但其背后承载的情感价值却是无比厚重的。

就像是所有童年时玩过这款游戏的人们。

即便已经很久没再碰过,但再次想起它时,还是会会心一笑,回味起小时候沉浸其中的快乐时光。

这款简简单单的游戏,打破了国家壁垒,勾连起不同国家、不同种族的人,建立起相同的情感连接。

而这,恰恰也是电影《俄罗斯方块》最可贵的地方。

#头条创作挑战赛#